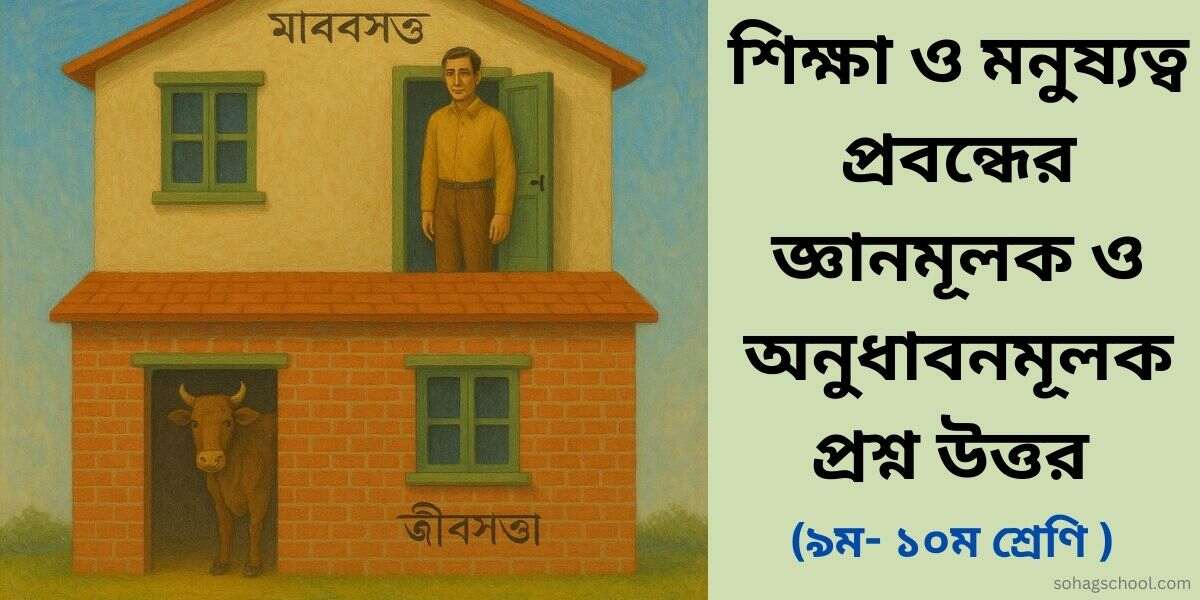

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর “শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব” প্রবন্ধটি মূলত মানুষের জীবনে শিক্ষা এবং মনুষ্যত্বের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। এখানে তিনি এক ধরনের তুলনা করেছেন – মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে। নিচের তলাটা হল জীবসত্তা আর উপরতলা হল মানবসত্তা। এই পোস্টে শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধের জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন উত্তর লিখে দিলাম।

Table of Contents

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধের জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১। ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধটির রচয়িতা কে?

উত্তর: মোতাহের হোসেন চৌধুরী।

২। ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত?

উত্তর: মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সংস্কৃতি-কথা গ্রন্থ থেকে।

৩। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর জন্ম কোথায় হয়?

উত্তর: কুমিল্লায়।

৪। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর পৈতৃক নিবাস কোথায় ছিল?

উত্তর: নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে।

৫। মোতাহের হোসেন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন?

উত্তর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

৬। মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

উত্তর: ‘শিখা’ পত্রিকার সঙ্গে।

৭। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর গদ্যে কাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়?

উত্তর: প্রমথ চৌধুরীর।

৮। মোতাহের হোসেন চৌধুরী কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর: ১৯৫৬ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর।

৯। মানুষের জীবনকে লেখক কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

উত্তর: একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে।

১০। জীবসত্তা ও মানবসত্তার মধ্যে সেতুবন্ধনকারী উপাদান কী?

উত্তর: শিক্ষা।

১১। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।

১২। লেখক শিক্ষার কোন দিককে ‘শ্রেষ্ঠ দিক’ বলেছেন?

উত্তর: শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিককে।

১৩। শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় দিক বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: যা শুধু চাকরি পাওয়ার জন্য নয়, বরং জীবন উপভোগ ও আত্মবিকাশে সহায়ক।

১৪। নিচের তলার বিশৃঙ্খলা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: জীবসত্তার অনিয়ন্ত্রিত চাহিদা ও অর্থকেন্দ্রিক জীবন।

১৫। মানুষ সবচেয়ে বেশি কোন নিগড়ে বন্দি?

উত্তর: অর্থচিন্তার নিগড়ে।

১৬। ‘নিগড়’ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: নিগড় অর্থ শিকল বা বেড়ি।

১৭। অন্নচিন্তা থেকে মুক্তি না পেলে কী হয়?

উত্তর: শিক্ষা মানবজীবনে সাফল্য আনতে পারে না।

১৮। শিক্ষা কার জন্য সুফল বয়ে আনে?

উত্তর: যারা শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

১৯। লেখক কারার বন্দির উদাহরণ দিতে কি বলেছেন?

উত্তর: বোঝাতে যে শুধু অন্নবস্ত্র পেলেই মানুষ মুক্ত নয়।

২০। খাঁচার পাখির তুলনা কী বোঝায়?

উত্তর: মুক্তি ছাড়া প্রাচুর্য অর্থহীন।

২১। কিসে মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয় মেলে?

উত্তর: মুক্তির বোধে।

২২। ‘উন্মোচন’ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: উন্মোচন মানে উন্মুক্ত করা।

২৩। মুক্তি বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উত্তর: চিন্তা, বুদ্ধি ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা।

২৪। কিসের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্নবস্ত্রের সমাধান করতে হবে?

উত্তর: মানুষের মুক্তির দিকে।

২৫। শিক্ষার আসল কাজ কী?

উত্তর: মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।

২৬। লেখক শিক্ষার বাহ্যিক রূপকে কী বলেছেন?

উত্তর: লেফাফাদুরস্তি।

২৭। কারা প্রকৃত শিক্ষিত নয়?

উত্তর: যারা ছোট জিনিসের মোহে বড় জিনিস হারায়।

২৮। শিক্ষায় মূল্যবোধ না থাকলে কী হয়?

উত্তর: তা কেবল তথ্য সরবরাহে সীমাবদ্ধ থাকে।

২৯। শিক্ষার কাজ কিসের মতো?

উত্তর: ওপর থেকে টেনে তোলা।

৩০। শুধু নিচ থেকে ঠেলে কী হয়?

উত্তর: জীবনের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৩১। শিক্ষার অন্তরের দিক কী?

উত্তর: মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্ব।

৩২। ‘বেড়ি’ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: বেড়ি মানে শিকল বা শৃঙ্খল।

৩৩। শিক্ষিত হওয়ার প্রকৃত চিহ্ন কী?

উত্তর: আত্মিক বোধ ও নৈতিকতা অর্জন।

৩৪। লেখকের মতে উন্নয়নের দুটি উপায় কী?

উত্তর: (১) অন্নবস্ত্রের নিশ্চয়তা, (২) মনুষ্যত্ব বিকাশ।

৩৫। অন্নবস্ত্রের দুশ্চিন্তায় কী ক্ষতি হয়?

উত্তর: মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যর্থ হয়।

৩৬। ‘তিমির’ শব্দটি দিয়ে কী বোঝানো হয়?

উত্তর: তিমির মানে অন্ধকার।

৩৭। পায়ের কাঁটার উপমা বোঝাতে লেখক কি বলেছেন?

উত্তর: ছোট সমস্যায় মনোযোগ দিলে বড় আনন্দ উপভোগ করা যায় না।

৩৮। মুক্তি পাওয়ার জন্য কী করতে হবে?

উত্তর: অন্নবস্ত্রের চিন্তা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ দুইই নিশ্চিত করতে হবে।

৩৯। শিক্ষার আসল সার্থকতা কোথায়?

উত্তর: মানুষের অন্তরে পরিবর্তন আনায়।

৪০। শুধু প্রাচুর্য মানুষকে কী দিতে পারে না?

উত্তর: আত্মিক স্বাধীনতা বা মুক্তি।

৪১। শিক্ষাদীক্ষার সত্যিকারের প্রভাব কী?

উত্তর: মনুষ্যত্বে উন্নীত করা।

৪২। শিক্ষিত হলেও কেন কেউ উন্নত হয় না?

উত্তর: যদি তার মধ্যে মনুষ্যত্ব না থাকে।

৪৩। শিক্ষায় কেন মূল্যবোধ জরুরি?

উত্তর: তা ছাড়া শিক্ষা কেবল বাহ্যিক জ্ঞান।

৪৪। লেখক কোন অবস্থাকে আশঙ্কাজনক মনে করেন?

উত্তর: যেখানে মানুষ প্রাচুর্য পেলেও মুক্তির স্বাদ পায় না।।

৪৫। দোতলা ঘরের নিচতলা কী নির্দেশ করে?

উত্তর: জীবসত্তা বা মৌলিক চাহিদা।

৪৬। ‘ফতুর’ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: ফতুর মানে নিঃস্ব বা সর্বস্বান্ত।

৪৭। দোতলা ঘরের উপরতলা কী নির্দেশ করে?

উত্তর: মনুষ্যত্ব বা আত্মিক বিকাশ।

৪৮। নিচতলা থেকে উপরতলায় ওঠার মই কী?

উত্তর: শিক্ষা।

৪৯। শিক্ষার কয়টি দিক উল্লেখ করা হয়েছে?

উত্তর: দুইটি।

৫০। শিক্ষার প্রয়োজনের দিক কী?

উত্তর: জীবিকার জন্য দক্ষতা অর্জন।

৫১। শিক্ষার অপ্রয়োজনের দিক কী?

উত্তর: জীবন উপভোগ ও রসাস্বাদন।

৫২। ‘ক্ষুৎপিপাসা’ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

৫৩। প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর: ক্ষুদ্র লোভে বড় সুখ বিসর্জন না দেওয়া।

৫৪। মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে প্রধান বাধা কী?

উত্তর: অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা।

৫৫। প্রকৃত মুক্তি কী?

উত্তর: চিন্তা ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা।

৫৬। “লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু” – এখানে কোন মৃত্যুর বলতে কথা বলা হয়েছে?

উত্তর: আত্মিক মৃত্যু।

৫৭। “কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত মানুষ” বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: বস্তুগত সুখে সন্তুষ্ট কিন্তু মুক্তিহীন মানুষ।

৫৮। “তিমিরে তিমিরেই থাকবে” – তিমির কী?

উত্তর: অজ্ঞানতা।

৫৯। “অমৃত উপলব্ধি” বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: আত্মিক শান্তি।

৬০। মানব উন্নয়নের জন্য কী কী প্রয়োজন?

উত্তর: অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও শিক্ষা।

৬১। “মনুষ্যত্বলোক” বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: নৈতিক ও আত্মিক জগৎ।

৬২। “হতভাগ্য মানুষ” বলতে কাদের বলা হয়েছে?

উত্তর: যারা শুধু অর্থের পিছনে ছোটে।

৬৩। “প্রাণিত্বের বাঁধন” কী?

উত্তর: মৌলিক চাহিদার দাসত্ব।

৬৪। “শিক্ষাদীক্ষার মারফত” কী অর্জিত হয়?

উত্তর: মনুষ্যত্বের স্বাদ।

৬৫। ‘লেফাফাদুরস্তি’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: বাইরের দিক থেকে ঠিকঠাক হলেও ভিতরে ফাঁপা বা শূন্যতা বোঝানো হয়েছে।

৬৬। ‘হামেশা’ শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

উত্তর: হামেশা মানে সবসময় বা সর্বক্ষণ।

৬৭। ‘পিঞ্জরবদ্ধ’ মানে কী?

উত্তর: পিঞ্জরবদ্ধ মানে খাঁচায় বন্দি।

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধের অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১। অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তি বড় কেন? [ঢা. বো. ‘২২; কু. বো. ‘২৪; ব. বো. ‘২২]

অন্নবস্ত্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে, কিন্তু মুক্তি মানুষকে আত্মিকভাবে পরিপূর্ণ করে তোলে। শুধু অন্নবস্ত্র পেয়ে মানুষ যদি স্বাধীন চিন্তা, মত প্রকাশ ও আত্মবিকাশের সুযোগ না পায়, তবে সে প্রকৃত সুখ অনুভব করতে পারে না। মানুষের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা হলো মুক্তভাবে বেঁচে থাকা। খাঁচার পাখির মতো শুধু দানা-পানি পেলেই পাখি সুখী হয় না, সে চায় আকাশে উড়তে। এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। তাই প্রাচুর্যের চেয়েও স্বাধীনতা ও মুক্তিই মানুষের জীবনে বড়।

২। ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধে উল্লিখিত ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা যায় কীভাবে? [ব. বো. ‘২৪]

ক্ষুৎপিপাসা মানুষের জীবসত্তার অংশ, যা পশুর মধ্যেও আছে। কিন্তু শিক্ষা মানুষকে শেখায় কীভাবে এই চাহিদাকে শালীন, নৈতিক ও মানবিকভাবে প্রকাশ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ ক্ষুধার্ত হলেও অন্যের খাবার ছিনিয়ে না নিয়ে সহিষ্ণুতা ও শিষ্টাচার বজায় রাখে। এটাই শিক্ষার প্রভাব। শিক্ষা মানুষকে কেবল ক্ষুধা নিবারণের উপায় শেখায় না, শেখায় কীভাবে সেই ক্ষুধার অনুভূতিকে সভ্যভাবে পরিচালনা করতে হয়। তাই শিক্ষা ক্ষুৎপিপাসার মধ্যেও মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলে।

৩। লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয় কেন? [য. বো. ‘২৩, ‘২২, ব. বো. ‘২০; রা. বো. ‘২০; ঢা. বো. ‘১৭; চ. বো. ‘১৯; ব. বো. ‘১৯, ‘২০]

লেফাফাদুরস্তি মানে বাইরের চাকচিক্য, যা আসল বিষয় নয়। কেউ ভালো পোশাক, সার্টিফিকেট, ডিগ্রি নিয়ে শিক্ষিত মনে হতে পারে, কিন্তু যদি তার মধ্যে মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্ব না থাকে, তবে সে প্রকৃত শিক্ষিত নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে নৈতিকতা, সহানুভূতি ও চিন্তার স্বাধীনতা শেখানো। বাইরের চাকচিক্য মানুষকে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করে। ঠিক যেমন চিঠির মূল কথা লুকিয়ে থাকে লেফাফার ভেতরে, তেমনি শিক্ষার আসল অর্থ লুকিয়ে থাকে অন্তরের গুণে। শুধু বাহ্যিক পরিচয় শিক্ষার পরিচয় নয়। তাই লেখক বলেছেন, লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক নয়।

৪। লেখক ‘নিচের থেকে ঠেলা’ বলতে কী বুঝিয়েছেন? [কু. বো. ‘২৩; ঢা. বো. ‘১৭; রা. বো. ‘২০; চ. বো. ‘১৯; ব. বো. ‘১৯]

‘নিচের থেকে ঠেলা’ বলতে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন সমাজব্যবস্থার দায়িত্ব ও প্রভাব। যখন সমাজে শৃঙ্খলা থাকে, মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় এবং সবার জন্য সুযোগ থাকে, তখন মানুষ উন্নতির দিকে এগোতে পারে। এই ঠেলা মানে হলো জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও স্থিতিশীলতা। এটি মানুষের শিক্ষালাভ ও আত্মবিকাশে সহায়ক। এই ঠেলা ছাড়া মানুষ শিক্ষার সুফল গ্রহণ করতে পারে না। যেমন ভারী কিছু ওপরে তুলতে নিচ থেকে ঠেলতে হয়, তেমনি উন্নয়নের জন্য সমাজের পেছন থেকে সহায়তা দরকার।

৫। অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি – কেন? ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. ‘২৩; য. বো. ‘১৫; চ. বো. ‘১৬; ব. বো. ‘২০, ‘১৬]

অর্থ মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হলেও এখন তা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। ধনী হোক বা দরিদ্র, সবাই ‘চাই, চাই, আরও চাই’ এই মানসিকতায় ভুগছে। অর্থ না থাকলে জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়ে, আর অর্থ থাকলেও আরও পাওয়ার লোভ জন্মায়। এই অর্থকেন্দ্রিক চিন্তা মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সে অন্যের দুঃখ বুঝতে পারে না, শুধু নিজের প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকে। ফলে মানুষ জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্য ভুলে যায়। এভাবেই সবাই অর্থচিন্তার নিগড়ে বন্দি হয়ে পড়ে।

৬। ‘শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব’ প্রবন্ধে অপ্রয়োজনের দিককে শ্রেষ্ঠ দিক বলা হয়েছে কেন? [ঢা. বো. ‘২২; ঢা. বো. ‘২০]

প্রবন্ধে লেখক বলেন, শিক্ষার প্রয়োজনীয় দিক জীবিকা অর্জনের জন্য, আর অপ্রয়োজনীয় দিক জীবনকে সুন্দর ও গভীরভাবে উপভোগ করার জন্য। এই অপ্রয়োজনীয় দিক মানুষকে কল্পনা, অনুভূতি ও রসাস্বাদনের ক্ষমতা দেয়। এটি মানুষকে কেবল বাঁচতে নয়, ভালোভাবে বাঁচতে শেখায়। এই দিক মানুষকে আত্মিক ও নৈতিক বিকাশে সাহায্য করে, যা শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। প্রয়োজনীয় দিক মানুষকে জীবিকা দেয়, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় দিক তাকে মনুষ্যত্বের উচ্চতায় নিয়ে যায়। তাই লেখক একে শ্রেষ্ঠ দিক বলেছেন।

৭। ‘প্রাণিত্বের বাঁধন’ থেকে মুক্তি পাওয়া বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন? [ঢা. বো. ‘১৯; রা. বো. ‘২২; য. বো. ‘১৯]

প্রাণিত্বের বাঁধন মানে হলো ক্ষুধা, পিপাসা, লোভ, ভয়, ইত্যাদি প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির অধীন থাকা। এগুলো মানুষের জীবসত্তার অংশ হলেও, মনুষ্যত্ব অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। লেখক মনে করেন, শিক্ষা মানুষকে এই প্রাণিক প্রবৃত্তিগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়। মুক্তি মানে হলো এই পশুত্ব থেকে আত্মিক ও নৈতিক উত্তরণের পথ খুঁজে পাওয়া। মানুষ যদি কেবল খাওয়া-পরা ও আরামেই ব্যস্ত থাকে, তাহলে সে মানুষ হিসেবে সম্পূর্ণ নয়। তাই প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়েই মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব।

৮। মানবমুক্তির প্রয়োজন কেন? [সি. বো. ‘২২]

মানবমুক্তির অর্থ হলো চিন্তার স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা ও আত্মিক বিকাশের সুযোগ। যদি মানুষ কেবল অন্নবস্ত্রের চিন্তায় আবদ্ধ থাকে, তাহলে সে জীবনকে উপভোগ করতে পারে না। মুক্ত না থাকলে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। কারারুদ্ধ মানুষ যেমন খেতে পেলেও স্বাধীনতা না থাকলে সুখী নয়, তেমনি মানুষও মুক্তি ছাড়া পূর্ণতা পায় না। সমাজে সত্যিকার উন্নয়ন ঘটাতে হলে মানুষের দেহের সঙ্গে মন ও আত্মাকেও মুক্ত করতে হবে। তাই মানবমুক্তি একান্ত প্রয়োজন।

৯। আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না কেন? [কু. বো. ‘২০]

আত্মার অমৃত বলতে বোঝায় আত্মিক সুখ, শান্তি ও জ্ঞান। কিন্তু যদি মানুষের পেট খালি থাকে, যদি সে অন্নবস্ত্রের কষ্টে থাকে, তাহলে সে এসব উচ্চতর অনুভূতির দিকে মনোযোগ দিতে পারে না। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মানুষ শুধু তার দেহের চাহিদা মেটাতেই ব্যস্ত থাকে। ফলে আত্মিক চিন্তা, সৌন্দর্যবোধ বা মানবিকতা তার কাছে গৌণ হয়ে যায়। লেখক বলেন, আত্মার অমৃত উপলব্ধি করতে হলে আগে দেহের মৌলিক চাহিদা মেটাতে হবে। তাই ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে আত্মিক উন্নয়ন দূরের কথা।

১০। লেখক শিক্ষাকে ‘মই’ হিসেবে দেখেছেন কেন? [কু. বো. ‘১৯]

লেখক মানুষের জীবনকে দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যেখানে নিচতলা জীবসত্তা এবং ওপরতলা মানবসত্তা। এই দুই তলার মাঝে যে সেতু বা যোগসূত্র, সেটিই হলো শিক্ষা। মই যেমন নিচ থেকে ওপরে উঠার পথ দেখায়, তেমনি শিক্ষা মানুষকে জীবসত্তা থেকে মনুষ্যত্বে উন্নীত করে। শিক্ষা ছাড়া মানুষ কেবল তার শারীরিক চাহিদা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু শিক্ষা তাকে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও আত্মিক উন্নয়নের পথে নিয়ে যায়। তাই লেখক শিক্ষাকে ‘মই’ হিসেবে দেখেছেন।

১১। মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন? [দি. বো. ‘১৯]

লেখক মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করেছেন যাতে নিচতলা জীবসত্তা আর ওপরতলা মানবসত্তা। জীবসত্তা মানে মানুষের খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, চাহিদা পূরণ — এই সব দৈহিক প্রয়োজন। আর মানবসত্তা হলো চিন্তা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ব। এই দুই তলার মাঝে উঠার মই হলো শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে নিচতলা থেকে ওপরতলায় উঠতে সাহায্য করে। তাই জীবনকে এমন ঘরের সঙ্গে তুলনা করে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন, শিক্ষা না থাকলে মানুষ মনুষ্যত্বে উন্নীত হতে পারে না।

১২। ক্ষুৎপিপাসায় তৃপ্তির প্রয়োজনীয়তা কী? ব্যাখ্যা কর।

ক্ষুৎপিপাসা মানুষের মৌলিক চাহিদা, যা দেহের জন্য অপরিহার্য। যদি মানুষ ক্ষুধায় কাতর থাকে, তাহলে সে আত্মার উন্নয়ন বা মনুষ্যত্বের দিকে মন দিতে পারে না। লেখক বলেন, আত্মার অমৃত অনুভব করতে হলে দেহের ক্ষুধা মেটানো দরকার। শিক্ষা বা মানসিক উন্নয়নের জন্য আগে দেহের শান্তি প্রয়োজন। ক্ষুধার্ত মানুষ চিন্তা বা কল্পনার জগতে প্রবেশ করতে পারে না। তাই ক্ষুৎপিপাসার তৃপ্তি আত্মিক উন্নয়নের প্রথম শর্ত।

১৩। মানবজীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারে না কেন?

যদি মানুষ শুধু অন্ন-বস্ত্রের চিন্তায় আটকে থাকে, তাহলে শিক্ষা তার আসল উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে না। তখন শিক্ষা কেবল পরীক্ষায় পাশ করার বা চাকরি পাওয়ার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ, অনুভূতি এসব বিকশিত হয় না। লেখক বলেন, শিক্ষা সোনা ফলাতে পারে তখনই, যখন মানুষ অর্থচিন্তার নিগড় থেকে মুক্ত। কিন্তু আজকের সমাজে এই মুক্তি নেই, তাই শিক্ষা শুধু বাইরের চাকচিক্য আনছে। তাই লেখক বলেছেন, এভাবে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারে না।

১৪। কখন হাঁটার আনন্দ উপভোগ করা যায় না?

যখন পায়ে কাঁটা বিঁধে থাকে, তখন হাঁটার আনন্দ উপভোগ করা যায় না। একইভাবে, মানুষের জীবনে যদি অন্নবস্ত্রের দুশ্চিন্তা সবসময় মগজে ঘোরাফেরা করে, তবে সে জীবনকে উপভোগ করতে পারে না। দেহের কষ্ট মনকে দমন করে ফেলে। তখন আত্মিক মুক্তি বা মনুষ্যত্বের চিন্তা তার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। তাই লেখক বলেছেন, হাঁটার মতো জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে হলে পায়ের কাঁটা সরাতে হয়, অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের সমস্যা দূর করতে হয়। তবেই প্রকৃত জীবনের রস আস্বাদন সম্ভব।

১৫। জীবসত্তার উন্নয়ন ছাড়া মানবসত্তার উন্নয়ন হয় না কেন?

জীবসত্তা হলো দেহ সংক্রান্ত প্রয়োজন — খাদ্য, পানি, বাসস্থান ইত্যাদি। এগুলো যদি পূর্ণ না হয়, তাহলে মানুষের মন প্রশান্ত থাকে না। মন শান্ত না থাকলে শিক্ষা, নৈতিকতা বা মানবিক গুণাবলি বিকশিত হয় না। লেখক বলেন, পেট খালি থাকলে মানুষ মনুষ্যত্বের দিকে মন দিতে পারে না। তাই মানবসত্তার বিকাশের আগে জীবসত্তাকে ঠিক করতে হয়। দুটো একসঙ্গে উন্নয়নের পথে না চললে সত্যিকার উন্নতি সম্ভব নয়।

১৬। ‘বেশিরভাগ লোকই যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে যাবে।’– বুঝিয়ে লেখ।

লেখক এখানে বোঝাতে চেয়েছেন, অধিকাংশ মানুষ জীবনের গভীর অর্থ বা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে না। তারা শুধু জীবসত্তার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, খাদ্য ও অর্থের চিন্তায় ডুবে থাকে। এইজন্য তারা মনুষ্যত্বের দিকে এগোতে পারে না। শিক্ষা তাদের কাছে শুধুই চাকরি বা আর্থিক লাভের মাধ্যম। তাই তারা যেই অন্ধকারে আছে, সেখানেই পড়ে থাকে। লেখক এই অবস্থাকে তিমির বা অজ্ঞতার অন্ধকার বলেছেন।

১৭। মানবসত্তা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

মানবসত্তা অর্থ হলো মানুষের ভেতরের মানবিক গুণাবলি— যেমন সহানুভূতি, দয়া, মূল্যবোধ, সত্যনিষ্ঠা ও আত্মিক উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা। এটি জীবসত্তার ঊর্ধ্বে এক উচ্চতর অবস্থা, যা মানুষকে সত্যিকারের মানুষ করে তোলে। লেখক বলেন, শিক্ষার মাধ্যমে এই মানবসত্তার বিকাশ সম্ভব। এটি মানুষকে শুধু জীবিকা নয়, জীবনের অর্থ উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। মানবসত্তা মানুষকে মনের মালিক করে, এবং কল্পনার রস আস্বাদনে সক্ষম করে। তাই লেখক মানবসত্তাকে উন্নত জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে দেখেছেন।

আরও পড়ুনঃ প্রবাস বন্ধু গল্পের জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন উত্তর

Related Posts

- আত্মস্মৃতি গল্পের মূলভাব, প্রশ্ন উত্তর ও বহুনির্বাচনি – ৯ম শ্রেণির বাংলা

- অলিখিত উপাখ্যান গল্পের মূলভাব, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও বহুনির্বাচনি – ৯ম শ্রেণির বাংলা

- স্বাধীনতা শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো কবিতার মূলভাব, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও বহুনির্বাচনি

- বই পড়া প্রবন্ধের জ্ঞানমূলক ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন উত্তর

- তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা কবিতার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর